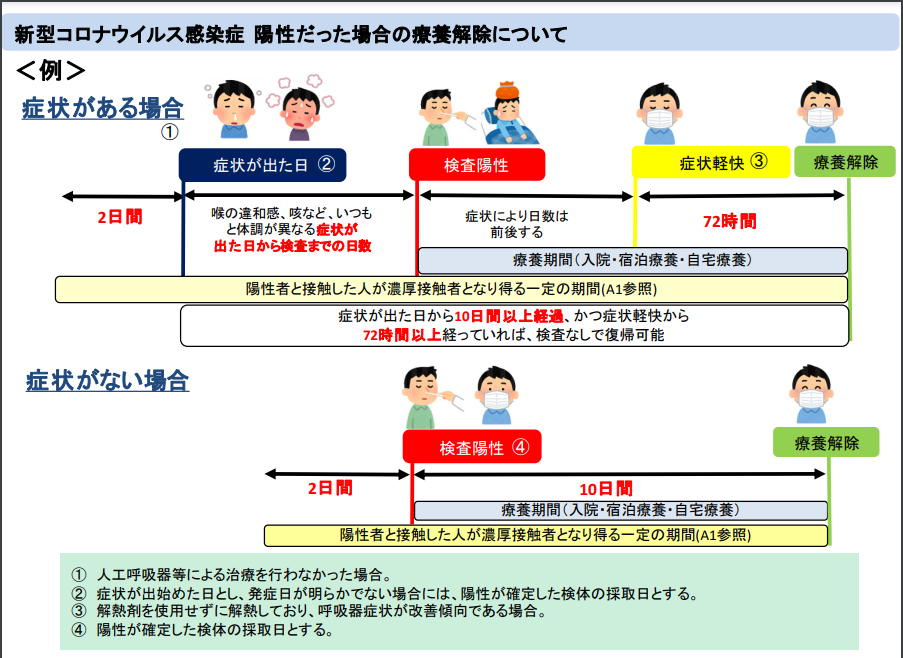

コロナ陽性と医療機関で診断された方は、いつまで自宅療養が必要なのでしょうか?

厚生労働省のホームページに詳細が載っております。

症状が出た日から、10日間経過しており、かつ症状軽快から72時間以上経過した場合は、検査なしで復帰可能とされています。

無症状の人は、陽性が確定した日(検査で検体を採取した日)から10日間としています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000814817.pdf

2022.01.20更新

コロナ陽性と医療機関で診断された方は、いつまで自宅療養が必要なのでしょうか?

厚生労働省のホームページに詳細が載っております。

症状が出た日から、10日間経過しており、かつ症状軽快から72時間以上経過した場合は、検査なしで復帰可能とされています。

無症状の人は、陽性が確定した日(検査で検体を採取した日)から10日間としています。

https://www.mhlw.go.jp/content/000814817.pdf

投稿者:

2022.01.16更新

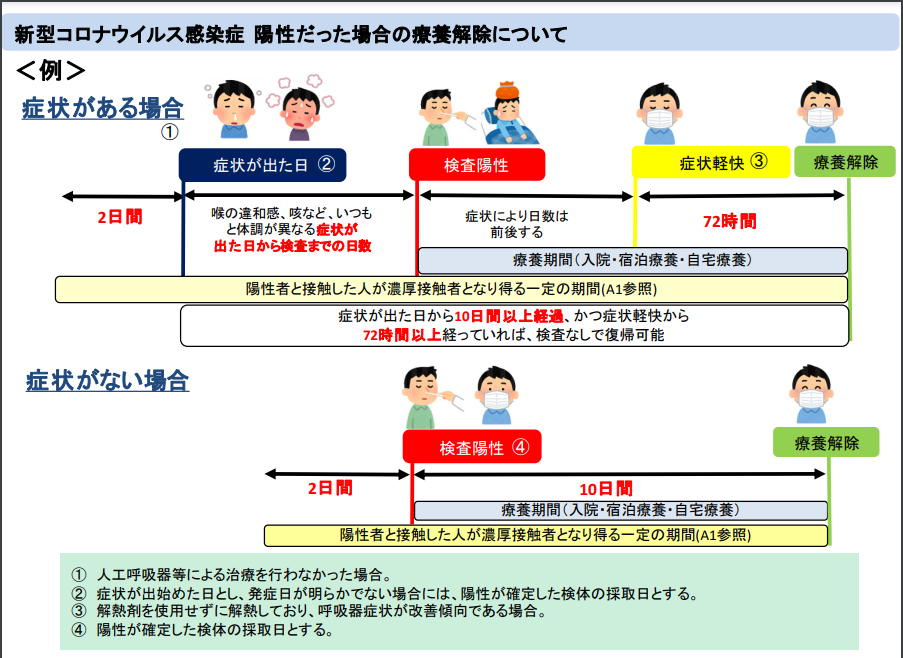

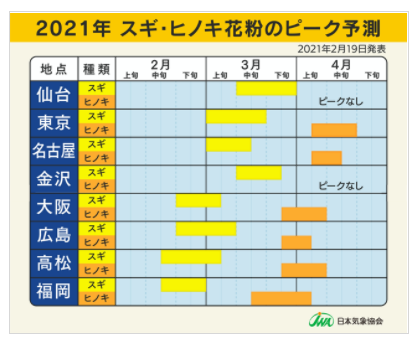

今年のスギ花粉の飛散量はどうでしょうか?

日本気象協会が例年発表している花粉飛散量の予想です。

関東甲信の予報は、例年並み、去年よりはやや多い予報となっています

花粉の量は、前年夏の気温、降水量、日照時間などによるとされています。

去年に引き続き、コロナ蔓延下での花粉症シーズンになりますので、しっかりとした対策をとりたいところです。

薬物治療の他、花粉飛散前のレーザー治療、重症花粉症には抗体療法のゾレア投与など、選択肢はありますので、

早めにご相談いただければとおもいます。

投稿者:

2021.11.12更新

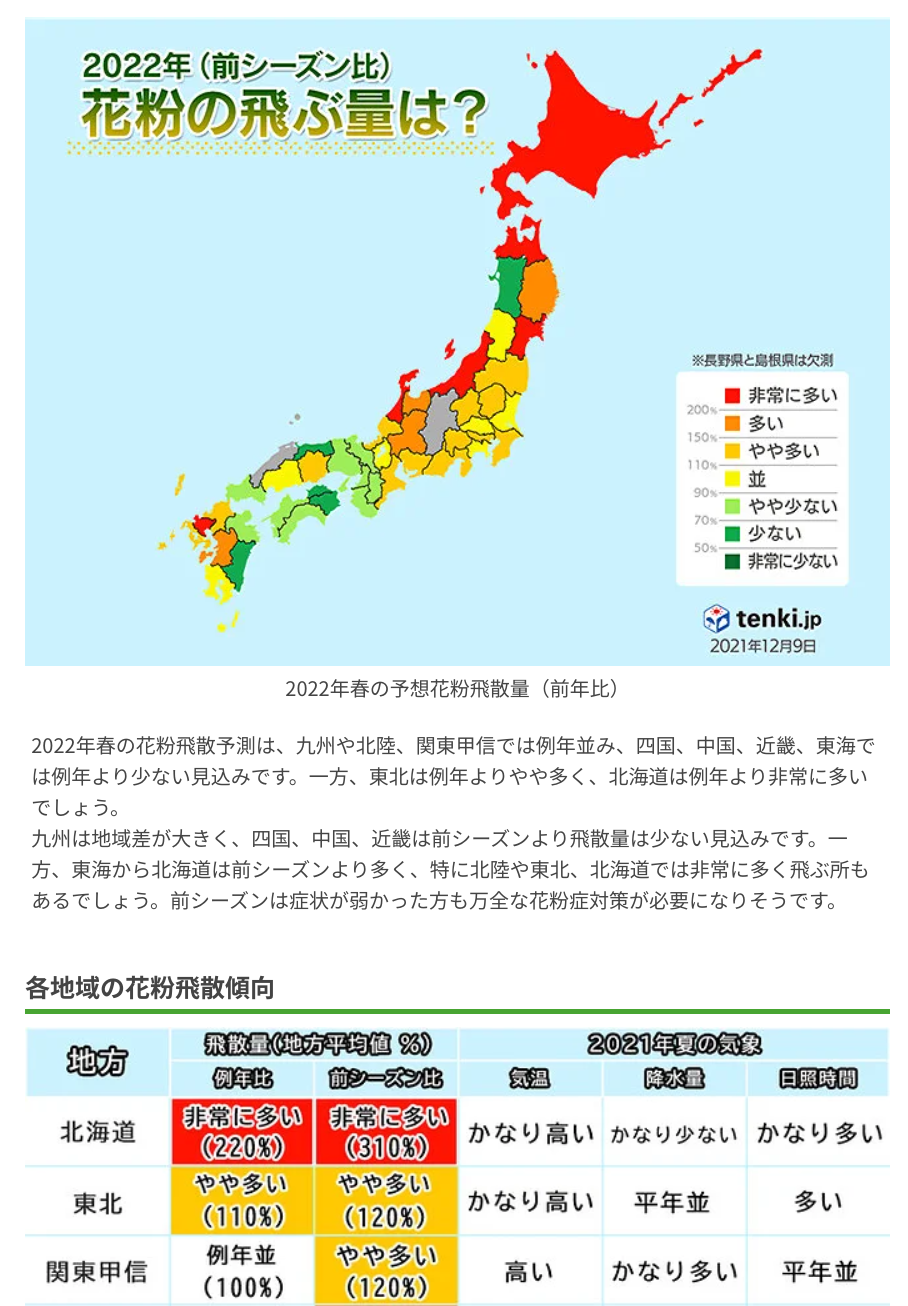

昨日、第80回めまい平衡医学会総会・学術講演会に参加してきました。東京駅近くのJPタワーで行われました。

コロナが少し落ち着いていることもあり、昨年より学会場に人が多かった印象です。

シンポジウムでは、めまいの遠隔診療やAIの活用などについてもディスカッションされていました

投稿者:

2021.10.05更新

■2020年冬はインフルエンザ感染がとても少なかった■

昨年の冬は、今までになくインフルエンザが流行しませんでした。原因としては、新型コロナウイルスの影響です。コロナ禍真っ只中でしたので、3密の回避はインフルエンザウイルスにも有効で、感染が広がらなかったと言われております。また、海外からの来日が少なく、例年南半球から入ってくるインフルエンザウイルスが持ち込まれなかったせいではと考えられています。

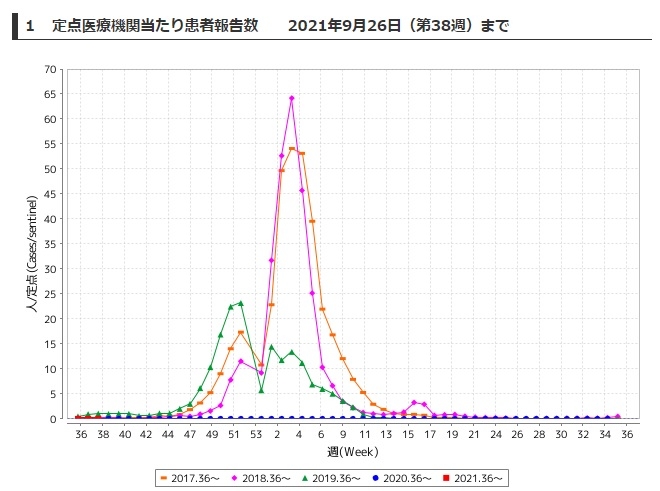

東京都のインフルエンザ感染報告数も、ここ数年と比較して、極端に少ない結果でした。

このグラフの青字が2020年です。例年のような感染のピークが全くみられません。

東京都感染症情報センターhttp://idsc.tokyo-eiken.go.jp/diseases/flu/flu/

■今年も流行しないのか??■

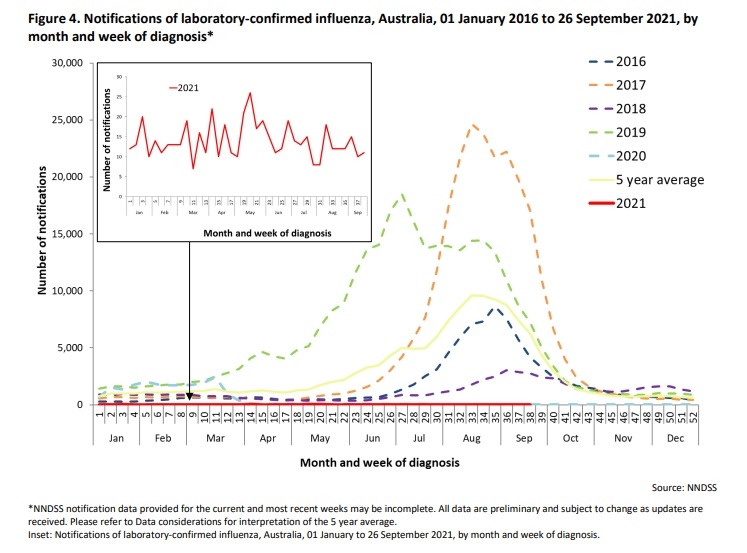

それでは、今年も流行しないのでしょうか。流行の兆しを判断するのに、南半球のインフルエンザ感染データを参考にします。オーストラリアは夏にインフルエンザが流行しますので、例年日本よりいち早く感染数が多くなります。オーストラリアの報告をみると、今年も昨年同様にインフルエンザ報告数は少なく推移しております。

オーストラリア政府 department of health ,Australian Influenza Surveillance Report and Activity Updates

このデータからは、今年も日本のインフルエンザ感染数は少ないのではという予想がされます。これは一つの要因からのデータですので、必ずしもそうなるとは言えません。インフルエンザの予防接種をし、感染対策をしっかりした上で、インフルエンザシーズンを迎えたいと思います。とくに、医療関係者、高齢者、乳幼児はインフルエンザ予防接種を受けることをお勧めいたします。

給田耳鼻咽喉科クリニック https://www.kyuden-ent.com/

投稿者:

2021.09.25更新

■コロナ患者の約6割に嗅覚・味覚障害あり■

先日、世田谷区から発表されたアンケート調査では、コロナ感染者の48%に後遺症が認められているということでした。(朝日新聞2021.9)また、その後遺症の症状別で最も多かったのが、嗅覚障害で、その次に全身倦怠感、味覚障害と続いていました。アンケートに回答した3710人のうち、嗅覚障害の後遺症は971人にみられたようです。金沢医科大学の三輪教授による2021年2~5月のアンケート調査でも、新型コロナウイルス感染症の約6割が嗅覚、味覚障害を自覚していました。発症して1ヶ月後までの改善率は、嗅覚障害が60%、味覚障害が84%であり、海外からの報告でも1ヶ月で嗅覚障害は60~80%は自然軽快するとされています (厚生労働科学特別研究)

(厚生労働科学特別研究)

嗅覚・味覚障害は、コロナ発症して1ヶ月経過しても改善しないときは、受診して検査・治療を開始したいところです。

■耳鼻咽喉科での診察■

耳鼻咽喉科のクリニックでは、まず、鼻の中を観察して、嗅覚障害を引き起こす異常がないか探します。鼻の粘膜が腫れたり、鼻水が多いことで鼻がつまってにおいが弱くなることもあります。ここで、鼻咽腔ファイバースコープ検査(鼻内視鏡)で鼻の奥までチェックします。副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎があればその治療が必要になります。見かけで明らかな異常がない場合、新型コロナウイルスによる神経障害の可能性が高くなります。総合病院・大学病院などの高度医療機関では、その他、嗅覚検査(基準嗅覚検査、静脈性嗅覚検査)、血液検査、CT等の画像検査などをする場合もあります。

■内服治療■

現在のところ、新型コロナウイルスによる嗅覚障害に対する効果がはっきりしている薬物治療はありません。しかし、これと同じような病気と考えられる「感冒後嗅覚障害」の治療を、コロナ後の嗅覚障害に対しても行われています。感冒後嗅覚障害とは、風邪のあとににおいがしなくなることです。風邪の原因となったウイルスにより嗅神経が炎症をおこし、におがわからなくなることです。これに対しては、ステロイド点鼻、漢方薬、ビタミンB12などが効果があるとされます。

■嗅覚リハビリテーション■

アロマオイルや、コーヒー、お茶などの匂いを1日2回朝晩、30秒ほど嗅ぐというものです。これは、コロナウイルス後の嗅覚障害に対して、効果があるとされています。その匂いをイメージしながら嗅ぐことで嗅神経の再生を促します。アロマオイルは、ラベンダー、レモン、ユーカリなど色々な種類のものがありますが、お好きなものを選べばよいと思います。用意するのが難しい場合は、コーヒーや、味噌汁、家のお食事でやるのがよいでしょう。

■味覚障害■

実際に味覚障害が生じているのか、嗅覚障害があるために味がよわくかんじる、風味障害であるのかは議論の分かれるところです。現時点では、亜鉛補充療法が一定の効果があると考えられております。

コロナ後に嗅覚、味覚障害が長引くようでしたら、耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

コロナ後に嗅覚、味覚障害が長引くようでしたら、耳鼻咽喉科を受診することをお勧めします。

クリニックによっては、コロナ後の嗅覚、味覚障害の診療をしていないところもありますので、受診前に確認していただければと思います。

給田耳鼻咽喉科クリニック

投稿者:

2021.08.26更新

当院で施行できる、新型コロナウイルス検査についてです。

●院内で検査が完了します

●結果がすぐ出ます(5〜10分)

●検査費用は、公費でまかなわれます(その他初診料、診察料などは公費対象外)

ただし、発症1〜9日目の期間でしか検査できません。

また、呼吸苦がある場合は、胸部検査ができるような内科総合病院への受診をおすすめします。

新型コロナウイルス感染症に特異的な症状でなくても、発熱、せき、のどの痛み等の症状がある場合には検査で「陰性」、「陽性」を判定できます。

<政府広報>

新型コロナウイルス対策「体調不良時の行動」篇(30 秒)https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22579.html

検体採取:鼻から検体を医師が採取します(鼻咽頭ぬぐい液)

検査精度:症状がでた初日〜9日目まで間で検査できます。10日目以降は、PCR検査・抗原定量検査が推奨されています。

投稿者:

2021.06.17更新

舌の痛みがある方は耳鼻科の外来ではよくいらっしゃいます。実際に舌に傷がある場合や、舌炎・口内炎などの明らかな原因がある場合は、それに対する治療を行います。まれですが、舌がんなどが見つかるケースもありますので、この場合はすぐに専門的な検査・治療が必要になります。頭頸部外科が担当して治療します。

これに対して、食事などをしても痛みが無く、食事と関係なく痛むことが多く、明らかな原因が無い場合を「舌痛症」と呼びます。この中には様々な原因が含まれています。

この約4割は、精神的な要因が関連していると言われています。精神的な要因が強い場合は、抗うつ剤や抗不安剤などの薬が効果的な場合もあります。当院は、耳鼻科ですので、まずは漢方薬などで治療を開始する場合がおおく、それでも改善しない場合は、大学病院などでの精査をお願いしたり、心療内科などでの治療を勧めたりします。

また、最近では、亜鉛の欠乏により舌痛を起こす方もいらっしゃいました。味覚障害もあり、血液検査で亜鉛の欠乏が認められ、亜鉛を補充する治療をすることにより舌の痛みもとれたようです。

投稿者:

2021.04.06更新

スギの花粉飛散のピークを過ぎ、3月末からヒノキ花粉飛散が多くなっています。現在ヒノキ花粉飛散はピークを迎えており、関東では4月中旬にかけてピークが続くと予想されております ヒノキ花粉の症状は、スギ花粉とほぼ同じとされており、くしゃみ、鼻水、鼻づまりがありますが、特に目のかゆみが強く出る方が多いとされています。4月に入ってから、目のかゆみが強くなった方は、ヒノキ花粉のせいかもしれません

ヒノキ花粉の症状は、スギ花粉とほぼ同じとされており、くしゃみ、鼻水、鼻づまりがありますが、特に目のかゆみが強く出る方が多いとされています。4月に入ってから、目のかゆみが強くなった方は、ヒノキ花粉のせいかもしれません

スギの木はもともとヒノキ科に分類されており、分類上は近い樹木であり、スギ花粉とヒノキ花粉は構造が似ています。スギ花粉に症状がある方の約7割はヒノキ花粉にも症状がでるとされておりますので、今月いっぱいは対策しておいた方がよさそうです。例年ゴールデンウイーク頃にはヒノキ花粉症の症状が和らぐ方が多いです。それ以降もアレルギー症状が続くようでしたら、今度は夏の花粉である、イネ科の影響も考えて邦画いいでしょう。原因が気になる場合は、血液検査でチェックし、何にアレルギー反応があるかを検査することはできます

給田耳鼻咽喉科クリニック https://www.kyuden-ent.com/

投稿者:

2021.03.09更新

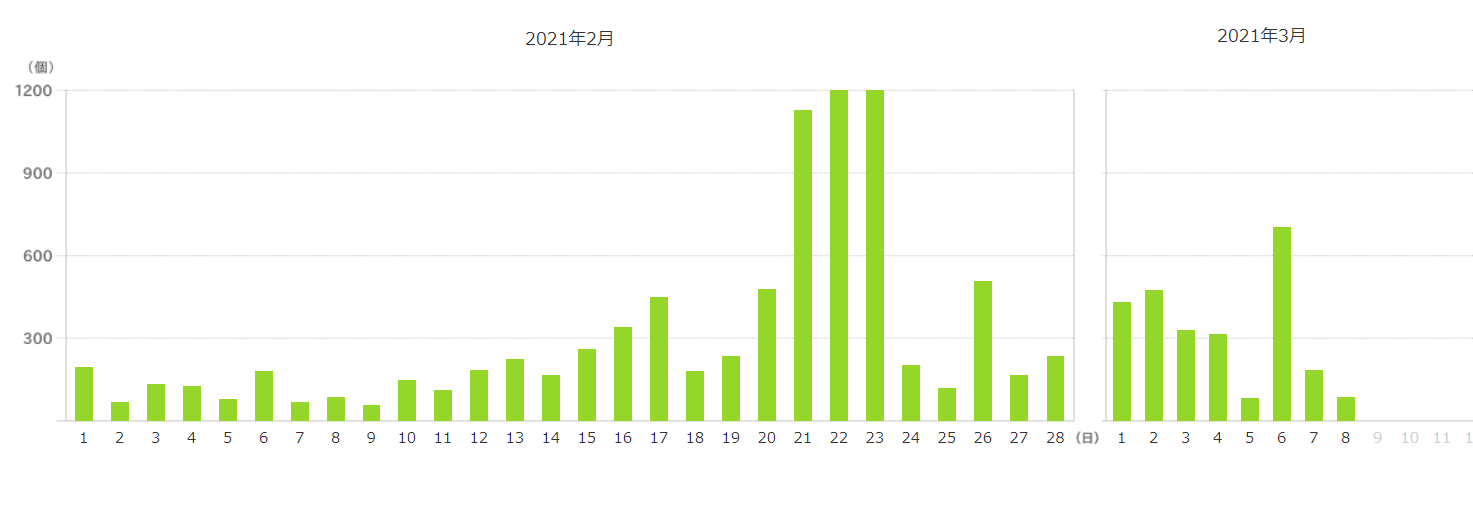

1月からの気候は例年より暖かい冬となっており、2月のスギ花粉の飛散開始が例年より早くなりました。桜の開花も早まる予想となっており、春の訪れが早い年になりそうです。

スギ花粉のピークは例年に比べてやや早く、東京では3月中旬にかけてがピークと予想されております。このところ暖かい日が続いており、特に先週末は東京でも20℃を越え、大量飛散がみられました。

今週末にかけ、暖かい日が続きそうですので、十分な対策が必要でしょう。

なお、今年のスギ花粉飛散ピークは、東京都では3月中旬までと予想されております。来週以降、徐々に少なくなっていくのでしょうか、、。

投稿者:

2021.01.09更新

ゾレア治療に関して、当院のページを作成しました。

https://www.kyuden-ent.com/xolair/

ゾレアは、花粉症のアレルギー症状を引き起こすIgE抗体に作用する抗体製剤です。

重症の花粉症患者さんのみに限定して使用が許可されております。

そのため、事前に血液検査などを行ってから、投与可能かどうかを判断する必要があります。

当院でも、昨年にひきつづき、本年もこの治療を行う予定です。

給田耳鼻咽喉科クリニック院長

投稿者: